2017年8月の雑記

≪8月4日≫

南山大学は、今日で第2クォーターの試験が終了し、ようやく夏休みに入る。

どたばたと、いそがしい春学期だったなあ…。

ルイボスティーを作るのに、これまでは1リットルほどの小さなナベを使っていたが、

どうも使い勝手がよくないので、2リットルのやかんに切り替えた。これは使いやすい。

しかし、これで2リットルのルイボスティーを作ってしまうと…

1日中、ルイボスティーばかり飲むはめになるのだ。 作りすぎに注意しよう。

この夏休みの半分ほどは、大事典編集の仕事に取り組む予定。

学期中は、ほとんど手をつけられなかったので、急がなければ。

健康的に、パプリカでも食べて、がんばるかな。

いや、暑いから、やっぱりアイスバーにしよう(^^)

≪8月11日≫

南山大学写真部の幹部の皆さんと、久しぶりに食事会を開いた。

今年は、1年生が多く入部して、メンバーが増え、活動も充実しているようだ。

写真部は毎年夏休みに合宿を行っているが、

今年はバスをチャーターして、福島、金沢方面を、2泊3日でまわる予定。

楽しそうだなあ。

良い写真がたくさん撮れるとよいですね。

≪8月27日≫

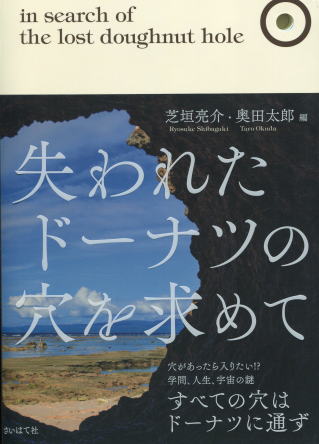

最近出版された、とても面白い本を紹介しよう。

南山大学の芝垣先生と奥田先生が編纂された、『失われたドーナツの穴を求めて』。

なんと、ドーナツの穴をめぐる研究書である。

↓穴があいている。

ここに提唱されているのは、ドーナトロジー (ドーナツ学)!

南山大学の、いろいろな分野で研究をされている先生方を中心として、

さまざまな角度から、ドーナツの穴についての考察がなされている。

帯にはこうある。

歴史学、経済学、物質文化論、コミュニケーション学、工学、数学、言語学、哲学…。

人類のあらゆる叡智を ドーナツの穴へと傾注した知の宝石箱。

まさしく そういう本なのである。

とても楽しくて、しかも勉強になる、すばらしい本だと思います。

学生の皆さんに、一読をお勧めします。

さて、この本に刺激を受けて、

古代ローマや中世にも ドーナツはあったのかな? ラテン語では 何と言うのかな?

とふと思い、調べてみたところ、

ラガヌム(Laganum, -i, n.)

というお菓子が一番近いらしいことがわかった。「油であげた菓子(パンケーキ)」である。

で、この語の出典を見てみると、旧約聖書の「出エジプト記」(29の2)がその一つにあがっており、

ラテン語訳ウルガータには、lagana azyma oleo lita と記されている。(laganaはlaganumの複数形)

直訳すると、「オリーブ油でおおわれた無酵母のラガヌム〔を、いくつか作りなさい〕」

そして、聖書の日本語訳の、その箇所を見てみると、

ヘブライ語からの訳ではあるが、何と! 次のように訳されているのだ。

「酵母を使わずに、オリーブ油を混ぜて焼いた小麦粉の輪形のパン」(新共同訳)

フランシスコ会訳は、「酵母は入れずに油を混ぜて焼いた円形のパン」

新改訳は、「油を混ぜた種を入れない輪型のパン」

その他の訳では、

口語訳:「油を混ぜた種入れぬ菓子」

岩波訳:「パン種を入れず油を練りこんだケーキ」

ウルガータからの訳である光明社版の訳も、「油をつけたる無酵(たねなき)菓子」

これって、まさに、ドーナツなのでは!?

「出エジプト記」が今日見られるような形で定着し、聖典と認められたのが紀元前4世紀ごろ。

書かれている内容は、それよりはるかに古く、モーセの時代(紀元前13世紀ごろ)にさかのぼる。

ドーナツの歴史は、思いのほか古いのかも知れない・・・

追加情報(8月29日)

『旧約・新約 聖書大事典』(教文館、1995年)をみてみると、

「パン」の項目に、次のように書かれています。

「(旧約聖書の時代に)パンはふつう、直径20-50cm、厚さ2mmから1cmの

丸く平たい形に作られ、多くは真ん中に穴があった。」

そうだったのか!

ドーナツの起源は、もしかしたら旧約聖書の昔にさかのぼるのかも。

ちなみに、その時代には まだバターも砂糖もなく、

砂糖の代わりに蜂蜜が 一般的に使われていたそうです。

2017年7月の雑記へ

2017年9月の雑記へ